> Nos propositions

- Mise en place d'un réseau collaboratif entre experts indépendants

La mise en place de ce réseau passe par les actions suivantes :

Création d'une marque, (CEP-Expert) avec un système en autogestion et un cahier des charges partagé. Cette marque fait l'objet aujourd'hui d'une certification interne basée sur la formation, l'experience et les qualités humaines de l'expert. Cette certification est gérée par un comité d'experts de grande notoriété depuis 2016; Une dizaine d'experts sont qualifiés à ce jour.

Etablissement du périmétre de compétence des experts et prestataires en Environnement-Pollution, permettant la mise en synergie des différentes spécialistes.

- Actions pour éclairer le Ministère et le rendre moins naïf vis-à-vis du lobbying des "grands"

Nous proposons de revoir la norme NFX31620 pour qu'elle atteigne son objectif de rendre notre métier plus compréhensible par les maitres d'ouvrage et de mieux coller au besoin du marché. Les innovations de rupture ne sortent pas des multinationales.

Une norme ne doit pas etre un outil aux mains des "grands" pour maintenir des rentes et empêcher l'accès au marché de nouveaux entrants. C'est bien là le grand défaut de la norme NFX 31620.

- Un référentiel pour la cartographie des pollutions et déchets : l'OCEP a mis en place depuis 2022 un référentiel pour la représentation des points d'observations en pollution (piézométres, sondages, piézairs, ...) afin d'éviter les erreurs quand plusieurs prestataires se succédent sur un meme site et pour faciliter la lecture des rendus.

> Actions R&D - Nouveautés - Innovations

Bientôt sur le marché, une nouvelle méthode de fractionnement instantanée et non-pyrotechnique

A l'opposé des méthodes actuellement commercialisées pour le fractionnement des blocs rocheux et des massifs de bétons qui utilisent des systèmes explosifs pyrotechniques 1.4 soumis à autorisation de détention et d'utilisation, cette nouvelle technique n'utilise aucune matière pyrotechnique. Elle met à profil la poussée générée par l'expension de gaz à très haute température pour fractionner les matériaux avec de très faibles vitesses, sans projection, sans onde de choc.

La détection Géoradar (GPR) enfin reconnue par les aménageurs

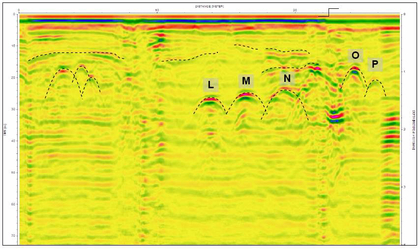

Après plusieurs années de présentation et de démonstration des capacités de cette méthode mise au point à partir des années 70, la détection et la cartographie GPR sont de plus en plus demandées par les responsables de projet pour évaluer les risques, connaître l'encombrement du sous-sol (réseaux, remblais, géologie, structures...) et sécuriser les travaux de reconnaissance (fouilles, sondages...).

Cette méthode de détection, souvent complée à de la cartographie magnétométrique et/ou électromagnétique, permet d'identifier une large gamme de constrastes géologiques, de matériaux, l'éléments enfouis et de structures, et celé, aussi bien dans les sols, sous des constructions (même au travers de dalles de béton armé) ou au fond de l'eau.

D'une profondeur d'investigation dépassant 10 à 12 m, elle offre une précision pouvant atteindre le décimètre.

Des outils plus précis sont utilisés pour la détection des ferraillages et des câbles dans les structures maçonnées.

Exemples d'applications de la détection Géoradar aux problématiques des constructions et des sites et sols pollués :

Document Adobe Acrobat [3.5 MB]

La phyto-remédiation appliquée aux pollutions des sols

Par exemple :

Document Adobe Acrobat [517.1 KB]